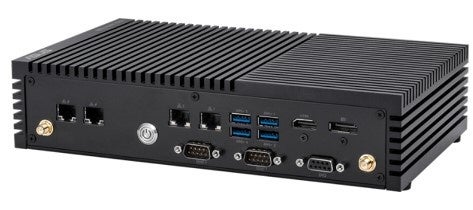

Intel® 第12世代 Core™ プロセッサ、Intel® Atom™ X7-E3950搭載の小型産業用ファンレスBOX PC「PEシリーズ」

今回発売する新製品「PEシリーズ」は、ASUSTeK Computer Inc.(以下「ASUS社」)より販売中の産業用BOX PC「PE2000U」「PE200S」に、アドテックのメモリとSSDを搭載し、Windows 10 IoTを始めとした各種OSをインストールした製品となります。

小型ファンレス筐体に最新のIntel® 第12世代 Core™ プロセッサ、およびIntel® Atom™ X7-E3950を搭載し、高い処理能力とコストパフォーマンスで、工場内の制御装置への組込みを始めとした様々なソリューション分野でお客様の生産性向上に貢献いたします。

☑ 最新のintel® 第12世代 CPUを搭載し、旧世代のCPUと比較して格段に高い処理性能

☑ 寸法 254 (H) x 147 (W) x 57 (D) mmの小型ファンレス筐体

☑ Core™ i3, i5, i7 ,Atom™の豊富なラインアップ

☑ 動作温度:-20~60℃、入力電圧:DC12~24V、リッチなI/Oを備え、装置組込みやFA用途に最適

☑ メモリモジュールとSSD は、アドテックの産業用/組込み用途向け高品質製品を搭載(カスタム構成にも対応)

Core™モデル、Atom™モデル共に、ファンレス筐体を採用し、使用温度帯も-20~60℃と幅広い温度帯に対応いたします。

なお、筐体はI/O等の仕様で、産業用途の装置へのPC組込みやFA用途のアプリケーションに幅広く対応可能。

254 (H) x 147 (W) x 57 (D) mmと小型サイズで、電源入力もDC12~24V terminal blockとACアダプタに両対応のため、装置や制御盤への組込み用のPCとしてもご活用いただけます。

また、当シリーズは国内在庫を確保することにより、受注後、約2週間を目途にした、安定した納品を目指してまいります。

-

PE2000U

<Core™モデル Intel® 第12世代Intel® Core™ i7-1265UE、i5-1245UE、i3-1215UE搭載>

[標準構成]

CPU:Intel® Core™ i7-1265UE、i5-1245UE、i3-1215UE

メモリ:8GB

SSD:64GB

OS:Windows® 10 IoT Enterprise

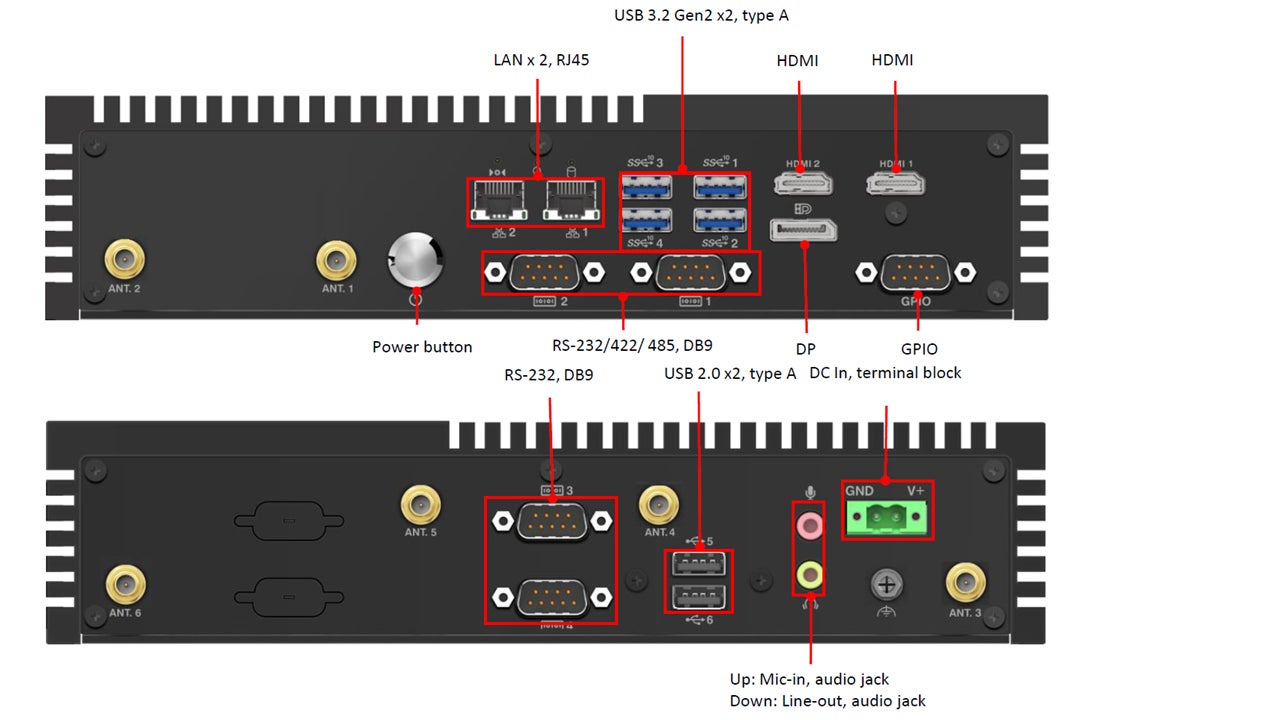

[筐体I/O]

LAN:1×2.5Gbps/1Gbps/100Mbps/10Mbps GbE, RJ45 + 1×1Gbps/100Mbps/10Mbps GbE, RJ45

USB:4×USB 3.2 Gen 2, type A + 2×USB 2.0, type A

COM:2×RS 232/422/485, DB9 + 2×RS232, DB9

GPIO:1 x 8bit GPIO, DB9

-

PE200S

<Atom™モデル Intel® Atom™ X7-E3950搭載>

[標準構成]

CPU:Intel® Atom™ X7-E3950

メモリ:8GB

SSD:64GB

OS:Windows® 10 IoT Enterprise

[筐体I/O]

LAN:2×10/100/1000 Mbps, RJ45

USB:4×USB 3.2 Gen 1, type A

COM:2×RS232/422/485, DB9 + 4×RS232, DB9

GPIO:1 x 8bit GPIO, DB9

<<詳細はこちらよりご確認ください>>

製品サイト

https://www.adtec.co.jp/product/industry/fapc-development/

アドテックは、ASUS社を始めとした国外の優良な製品を提供するメーカーを中心に協業し、ラインナップを拡充することで幅広い用途に対応いたします。

今後もより多くのお客様のご要望にお応えする、高品質な産業用PCソリューションを提供してまいります。

-

ASUSTeK Computer Incについて

ASUSTeK Computer Inc(ASUS/エイスース)は、台湾に本社を構える総合エレクトロニクスメーカーとして、世界第1位のマザーボード生産量を誇り、パソコン向け高性能パーツ、デジタルインターネットデバイス、サーバなどの開発販売を行っております。

ASUS IoTは、AIとIoTの分野での先進的なハードウェア、ソフトウェアソリューションの開発に専念するASUSのブランドで、産業用のマザーボード・インテリジェントエッジコンピュータ・シングルボードコンピュータ・GPUサーバなど豊富に製品ライナップをご用意しております。

ASUS IoT公式サイト:https://iot.asus.com/jp/

-

アドテックについて

アドテックは、1983年2月(2015年10月に商号変更により新設分割)に発足した電気機器メーカーです。

1993年からメモリモジュールの製造販売を開始しており、メモリに関して30年以上の実績があります。

近年は、電子部品およびコンピュータ関連製品の企画・開発・製造ならびに販売事業に加え、各種サーバー製品、産業用PC、ネットワーク機器等の販売も行っております。

また、お客さまの多様なニーズにお応えすべく、ハードウェアの設計開発やソフトウェアの開発まで幅広く事業領域を拡充しております。

創業以来の豊富な経験と実績で培った高いノウハウと技術力で、IoT時代におけるお客さまの多種多様なご要望にお応えしております。

[会社概要]

株式会社アドテック

(株式会社AKIBAホールディングス(東証スタンダード上場 証券コード:6840)の100%子会社)

1983年2月創立(創業)

(旧 株式会社アドテック(現 株式会社AKIBAホールディングス)は、2015年10⽉1日「株式会社AKIBAホールディングス」に商号を変更 現 株式会社アドテックは、同日付でメモリ等の事業を株式会社AKIBAホールディングスから新設分割し設立)

代表取締役社長 下津 弘享

〒104-0045 東京都中央区築地2-1-17 陽光築地ビル

https://www.adtec.co.jp

[拠 点]

本 社

〒104-0045 東京都中央区築地2-1-17 陽光築地ビル

CRB事業所

〒192-0352 東京都八王子市大塚631-1

R&Dセンター

〒194-0215 東京都町田市小山ヶ丘2-2-5-8 まちだテクノパーク センタービル7,8階

大阪営業所

〒541-0045 大阪府大阪市中央区道修町1-5-18 朝日生命道修町ビル6階

仙台事務所

〒981-0132 宮城県宮城郡利府町花園2-6-1

台湾オフィス 日商雅德特股份有限公司 台灣辦事處

台北市內湖區民權東路六段11巷37號